Bundesregierung bringt S1-Lückenschluss auf den Weg Mobilitätsminister Hanke: „S1 ist notwendig, um den Wirtschaftsstandort der gesamten Ostregion zu sichern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.“

Lückenschluss im Regionenring entlastet Bevölkerung — Smarte Verkehrssteuerung verlagert Lkw-Durchzugsverkehr von Südosttangente aus der Stadt — Impuls für Region Wien-Niederösterreich zur Sicherung des Wohlstandes

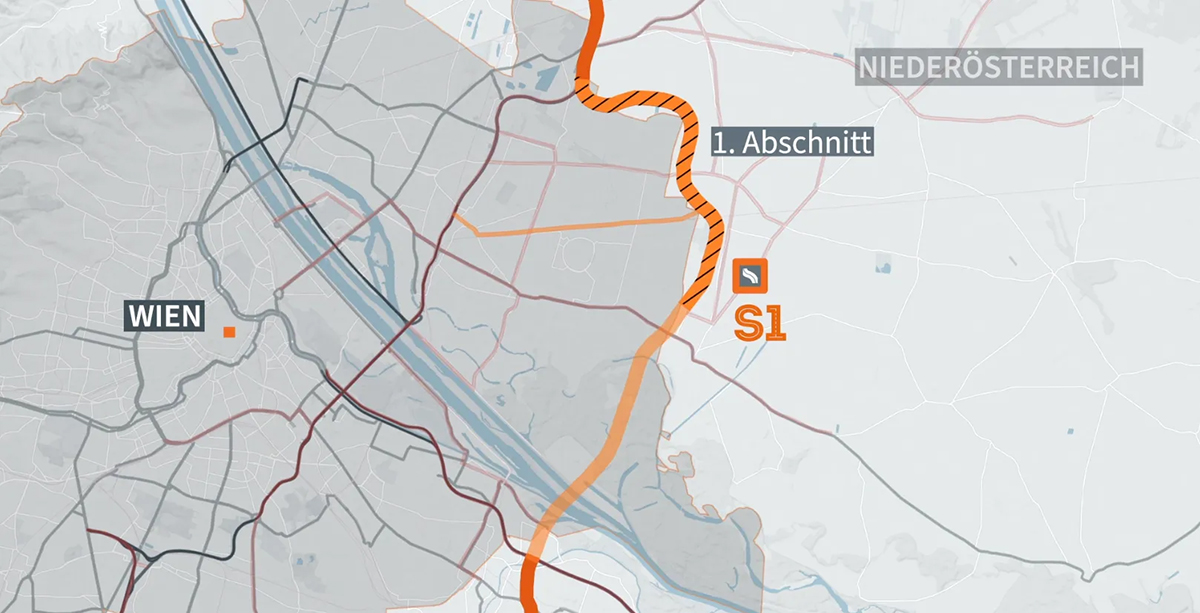

Mobilitätsminister Peter Hanke und Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor der ASFiNAG, haben heute die Pläne für die weitere Vorgangsweise beim Projekt „S1 Wiener Außenring Schnellstraße“ vorgestellt. Nach beinahe 17 Jahren intensiver Prüfung wird der Lückenschluss des Regionenrings im Norden Wiens auf den Weg gebracht. Die S1 Wiener Außenring Schnellstraße gilt als das am besten geprüfte Verkehrsprojekt Österreichs. Mehr als 20 Trassenvarianten wurden untersucht sowie zahlreiche Gutachten erstellt. Die Trasse vom Knoten Süßenbrunn über Raasdorf bis zum Knoten Schwechat inklusive Tunnellösung ist der optimale Weg, um den Anforderungen der Region im Sinne des Lebens- und Wirtschaftsraums gerecht zu werden. Denn die Wohlstandsregion Wien-Niederösterreich, mit ihren beinahe vier Millionen Einwohner:innen, braucht eine leistungsfähige Infrastruktur, vor allem in den kommenden Jahrzehnten.

Mobilitätsminister Peter Hanke hielt fest: „Ich habe die letzten Monate genutzt, um das Projekt in allen relevanten Aspekten präzise aufzuarbeiten. Dabei war mir eine ganzheitliche Bewertung wichtig, die alle Verkehrsträger sowie volkswirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Führt man alle Gutachten und Stellungnahmen der Fachexpert:innen zusammen, wird eines klar: Die S1 ist notwendig, um den Wirtschaftsstandort der gesamten Ostregion zu sichern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Wir schaffen damit die Grundlage für bis zu 25.000 Jobs, Wohnraum für 55.000 Menschen und entlasten die Bewohner:innen Wiens vom Lkw-Durchzugsverkehr. Deshalb habe ich heute entschieden, die S1 an die ASFiNAG zur Umsetzung zu übergeben.“

ASFiNAG-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl: „Die ASFiNAG erfüllt mit dem Lückenschluss der S1 den im Bundestraßengesetz festgeschriebenen entsprechenden Auftrag der Republik. Die Realisierung startet nördlich der Donau mit dem sogenannten Freilandabschnitt von Groß-Enzersdorf bis Knoten Süßenbrunn. Für diesen Abschnitt liegen sämtliche Genehmigungen rechtssicher und damit unanfechtbar vor. Nachhaltiges Bauen ist eine unserer Kernkompetenzen und das werden wir mit diesem Projekt erneut unter Beweis stellen. Gleichzeitig sichert das Vorhaben überregionale wie regionale Wertschöpfung und leistet einen enormen Beitrag für einen auch in Zukunft wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Es handelt sich um eines der bestgeprüften Infrastrukturprojekte der Republik, das Mobilität und Entlastung garantiert.”

Gesamthafte Betrachtung des Projekts und Sicherung der Lieferketten

Für die Realisierung des Projekts ist eine gesamtheitliche Betrachtung des heutigen und künftigen Verkehrs entscheidend. Dies umfasst sowohl den Transit als auch den motorisierten Individualverkehr, den es bis 2040 nach wie vor geben wird, jedoch weitgehend dekarbonisiert. Hierbei ist auch die gesamte Region jenseits des Großraums Wien, nämlich der Metropolraum Wien-Bratislava-Budapest-Prag mit rund zehn Millionen Einwohner:innen, zu berücksichtigen. In den kommenden Jahrzehnten wird dieser Großraum aufgrund wachsender Anforderungen an Lieferketten, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Wohnraum auf eine leistungsstärkere Infrastruktur angewiesen sein. Mit dieser Frage einher geht auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Dies betrifft sowohl den Ausbau der Straßen als auch den der Schiene. Deshalb investiert die österreichische Bundesregierung bis 2030 circa sieben Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur der Ostregion.

Impulse für Region, Wirtschaft, Wohnraum und Jobs

Die S1 ist nicht nur ein Infrastrukturprojekt, sondern wirkt sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt und die regionale Wirtschaft aus. Laut WIFO und ECO Austria sichert der Lückenschluss im Regionenring bis zu 25.000 Arbeitsplätze. Für Betriebe bedeutet die neue Achse schnellere Anbindungen an internationale Transportkorridore, verlässlichere Lieferketten und attraktive Standortbedingungen für Neuansiedlungen. Langfristig bringt das Projekt eine Wertschöpfung von vier Milliarden Euro für den österreichischen Standort. Der Schaden für Österreichs Volkswirtschaft durch die entstandenen Staukosten auf der A23 wird aktuell auf rund 500 Millionen Euro jährlich geschätzt. Umso größer ist der rasche Handlungsbedarf. Die Anbindung schafft zudem die Grundlage für mehr als 27.000 neue Wohnungen beziehungsweise Wohnraum in der Donaustadt für 55.000 Menschen und eine bessere Erreichbarkeit für Betriebe – ein zentraler Aspekt für die Region, denn laut Schätzungen wird in Wien ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf rund 2,2 Millionen Einwohner:innen erwartet.

Region steht vor dem Verkehrsinfarkt

Täglich queren knapp 200.000 Fahrzeuge die Wiener Südosttangente (A23). Jährlich sind es rund 900.000 Durchzugs-Lastkraftwagen (Lkw) die Wien und das bestehende Straßennetz darüber hinaus massiv belasten. Damit ist sie die am stärksten befahrene Straße Österreichs. Laut ASFiNAG gibt es an durchschnittlichen Werktagen circa 5,5 Staustunden, die Menschen und Wirtschaft belasten. Die Stausituation hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert – mittelfristig droht ein Verkehrsinfarkt, der den Wohlstand in der gesamten Ostregion gefährdet. Die Lösung liegt in der Entlastung der Verkehrsadern durch die S1 die, wie beim menschlichen Herzen, als Bypass für die überlasteten Verkehrsgefäße Südosttangente A23, A4, A2, A1 und S2 dienen soll.

„Wir setzen daher auf den Bypass und schaffen mit der S1 eine neue, leistungsfähige Verbindung, die den Verkehr um das Herz herumleitet und so den drohenden Verkehrsinfarkt auf der Tangente verhindert“, erläutert Hanke.

Mit dem Lückenschluss durch die S1 Wiener Außenring Schnellstraße wird der Lkw-Durchzugsverkehr künftig rund um die Stadt statt mitten durch sie gelenkt. Das bringt spürbare Verbesserungen für Hunderttausende Menschen in der Donaustadt sowie für die Anrainergemeinden Raasdorf, Groß-Enzersdorf, Deutsch-Wagram, Strasshof und Gänserndorf. Auch alle Wienerinnen und Wiener, die die Tangente als Nahverkehrsachse nutzen, profitieren davon. Die vervollständigte S1 sorgt zudem für mehr Verkehrssicherheit, da der Schwerverkehr auf den hochrangigen Straßen gebündelt wird.

Nahverkehr statt Fernverkehr in Wien mit „Tangente der Zukunft“

Parallel zur Errichtung des Lückenschlusses im Regionenring wird die bestehende Südosttangente erstmals in die Projektüberlegungen miteinbezogen und als „Tangente der Zukunft“ neu gedacht. Bundesminister Hanke hat die ASFiNAG beauftragt, ein neues Mobilitätskonzept für die A23 zu erarbeiten, das den Verkehr durch Digitalisierung, Echtzeitinformationen und intelligente Steuerungssysteme optimiert. Diese Überlegungen sind Teil von Hankes Anspruch, den Verkehr in der Region ganzheitlich zu betrachten und die Mobilität von morgen durch Lenkungsmechanismen aktiv zu gestalten. Konkret bedeutet das eine gezielte Lenkung des Lkw-Durchzugsverkehrs über die S1, Echtzeitangaben auf Überkopf-Displays wie „Time to Inzersdorf“, Schnellbuslinien auf eigenen Spuren und eine flexible Verkehrssteuerung im Störfall. Damit wird die A23 endlich den Menschen zur Verfügung gestellt, die sie täglich benötigen. Dem Nahverkehr und somit den Bewohner:innen und Pendler:innen der Region. Darüber hinaus soll Österreich mit der „Tangente der Zukunft“ und einer flexiblen Verkehrssteuerung im Störfall eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Die für die digitale Verkehrslenkung notwendige Novellierung des „Intelligente Verkehrssysteme-Gesetzes“ (IVS-G) wird in den nächsten Tagen von der Bundesregierung in Begutachtung geschickt.

Mobilitätsminister Peter Hanke sieht die „Tangente der Zukunft“ als zentralen Baustein einer leistungsstarken Infrastruktur in der Region: „Mir war es wichtig, neben dem Regionenring auch über den Tellerrand hinauszublicken. Mein Anspruch ist es, in ganz Österreich die neuen Möglichkeiten digitaler Systeme im Verkehr zu nutzen, um Mobilität zukunftsfitter zu gestalten. Der Lückenschluss durch die S1 Wiener Außenring-Schnellstraße eröffnet uns auf der Durchzugsverkehr- und staugeplagten Südosttangente ganz neue Wege. Wir werden den Durchzugsverkehr mithilfe von intelligenter Verkehrssteuerung gänzlich aus der Stadt verlagern. Das erleichtert den Bewohner:innen und Pendler:innen den Alltag und stärkt obendrein noch den öffentlichen Verkehr. Die Tangente der Zukunft soll ein Vorzeigemodell für modernen und intelligenten Verkehr sein!“

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit – „Die Lobau bleibt unberührt“

Die Entscheidung für den Donau-Lobau-Tunnel ist eine bewusste Wahl, um das sensible Ökosystem der Donau-Auen zu schützen. Kein Tropfen Grund- oder Oberflächenwasser kommt mit dem Tunnelbau in Berührung, die Oberfläche der Lobau bleibt unangetastet. Darüber hinaus werden Grünbrücken, lärmschonende Bauweisen und klimaschonende Materialien eingesetzt, um das Projekt so umweltverträglich wie möglich umzusetzen.

Bundesminister Peter Hanke: „Ich nehme dabei die Sorgen um Klima und Natur sehr ernst. Unser Ziel bleibt die Klimaneutralität 2040. Die Lobau bleibt unberührt. Der Tunnelabschnitt beginnt vor dem Nationalpark und endet danach. Kein Bagger wird diesen Nationalpark queren, und kein Baum wird darin gefällt.“

Entscheidung fußt auf umfangreicher Evaluierung

Der Entscheidung für das Projekt ging eine umfassende Evaluierung voraus, die im Auftrag eines Entschließungsantrags im Nationalrat und dem Regierungsprogramm im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) vorgenommen wurde. In dieser erneuten Prüfung wurden volkswirtschaftliche, verkehrsplanerische, demografische, arbeitsmarktpolitische und soziale Aspekte miteinbezogen. Das Ergebnis kommt klar zu dem Schluss, dass der S1-Lückenschluss alternativlos ist, um notwendige ökonomische Impulse in der Region zu setzen und die verkehrlichen Herausforderungen zu lösen. Ohne diesem Projekt droht ein Verkehrsinfarkt auf der Südosttangente durch den zunehmenden motorisierten Individual- und Durchzugsverkehr. Zudem droht ohne eine leistungsfähige Verbindung im Großraum Wien mittelfristig ein Standort-Nachteil für die gesamte Region.

Hanke hält fest: „Die aktuelle Situation, in der durch den Stau auf der Südosttangente jährlich ein Schaden von rund 500 Millionen Euro für die österreichische Volkswirtschaft entsteht und Anrainer:innen sowie Pendler:innen unter massiver Verkehrsüberlastung leiden, ist inakzeptabel. Es braucht eine ideologiebefreite und faktenbasierte Lösung für diese Herausforderung statt Blockadepolitik. Die gesamthafte Aufarbeitung des Projekts, der rechtskräftige UVP-Bescheid und die Evaluierungsergebnisse, kombiniert mit einer klaren, digitalen Zukunftsvision, die nah an den Menschen ist, bilden das Fundament für die Entscheidung, den Lückenschluss im Regionenring auf den Weg zu bringen und damit den Grundstein für die Tangente der Zukunft zu legen.“

Das Projekt S1 Wiener Außenring Schnellstraße im Detail

Die S1 Wiener Außenring Schnellstraße stellt den Lückenschluss des Regionen-Ringes hochrangiger Straßen rund um Wien dar und umfasst eine Gesamtlänge von rund 19 Kilometer (km). Das Projekt wird in zwei Etappen errichtet:

- Etappe 1: Groß-Enzersdorf – Süßenbrunn

Mit 10,8 km Länge, neun Brücken, fünf Grünbrücken und zwei großen Knotenpunkten schließt dieser erste Abschnitt des Projektes das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens, die Seestadt Aspern, über die sogenannte S1-Spange an das hochrangige Straßennetz an. Der Bau wird im Frühjahr 2026 beginnen, ist mit Kosten von rund 500 Millionen Euro veranschlagt und dauert rund sechs Jahre. Der Abschnitt Groß-Enzersdorf-Süßenbrunn ist für sich bereits verkehrswirksam und entlastet rund 100.000 Menschen in den Wiener Stadteile Essling, Aspern und Breitenlee, sowie den Ortschaften Raasdorf und Groß-Enzersdorf. Bei der ersten Etappe beziehungsweise den „Verwirklichungsabschnitt 1“ liegen bereits alle notwendigen Bescheide rechtswirksam vor und der Bau kann 2026 beginnen. - Etappe 2: Schwechat – Groß-Enzersdorf (Donau–Lobau Tunnel)

Der 8,3 km lange Straßenabschnitt umfasst einen Tunnel in geschlossener Bauweise. Mit zwei Röhren (je zwei Fahrspuren) und modernster Sicherheitstechnik wird der Transitverkehr unter der Donau und unter der Lobau durchgeführt. Der Nationalpark Donau-Auen bleibt dabei völlig unberührt. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Baustart im Jahr 2030 und Kosten in Höhe von 2,2 Milliarden Euro aus, die Bauzeit wird auf rund zehn Jahre geschätzt. Bei dieser Etappe (Verwirklichungsabschnitt 2) sind noch Verfahren anhängig, diese gilt es abzuwarten.

Die gesamten geplanten Baukosten für beide Etappen belaufen sich auf rund 2,7 Milliarden Euro und werden gänzlich über die ASFiNAG finanziert. Aufgrund der selbstständigen Finanzierungslogik des Straßenbetreibers bezahlt niemand für das Projekt, der selbst keine hochrangige Straßeninfrastruktur nutzt.